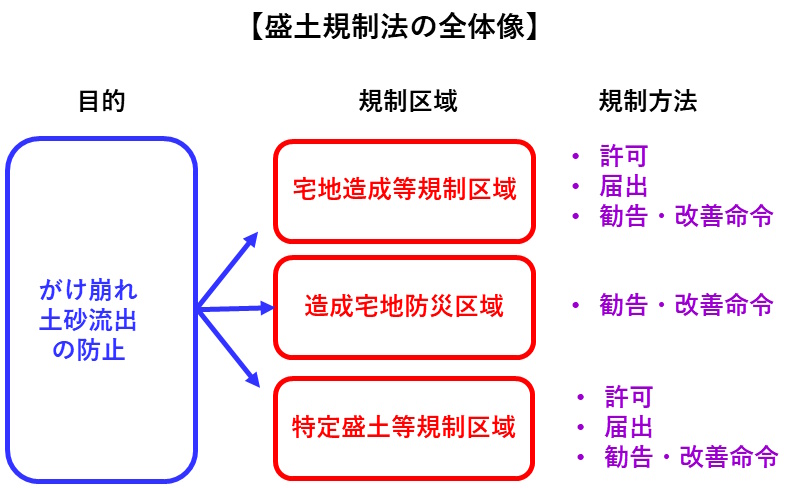

盛土規制法の目的

盛土規制法の正式な法律名は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。

盛土規制法とは、「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出」による災害の防止のため必要な規制をかけるために制定された法律です(盛土規制法1条)。

このページでは、宅地造成等工事規制区域について解説していきます。

宅地造成等工事規制区域の指定

都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、関係市町村長の意見を聴いて、「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(宅地造成等という)」に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地もしくは市街地となろうとする土地の区域、又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを「宅地造成等工事規制区域」として指定することができます(盛土規制法10条1項)。都道府県知事は、この指定をするときは、当該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければなりません(盛土規制法10条4項)。

※ 指定都市又は中核市の場合、知事の権限が市長に委譲されている(任されている)ので、指定都市又は中核市における宅地造成等工事規制区域の指定は、市長が行います(盛土規制法5条1項)。

許可制

宅地造成等工事規制区域の指定がなされると、この区域内では、一定の規制が課せられます。その規制の一つが「許可」です。

宅地造成等に関する工事を行なう場合

宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成等に関する工事を行なう場合、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません(盛土規制法12条1項)。

ただし、例外として、都市計画法による開発許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、宅地造成等の工事に関する許可を受けたものとみなされ、宅地造成工事に関する許可は不要です(盛土規制法15条2項)。

計画変更をしようとする場合

そして、宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、原則、都道府県知事の許可を受けなければなりません(盛土規制法16条1項)。ただし、例外として、宅地造成等に関する工事の計画について軽微な変更をした時は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(16条2項規則38条)。

【軽微な変更の具体例】

- 工事主設計者又は工事施行者の変更

- 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

宅地造成等の工事に関する言葉の定義

「工事主」とは?

工事主とは、「①宅地造成、特定盛土等もしくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者」又は「②請負契約によらないで自らその工事をする者」をいいます(盛土規制法2条7号)。

【具体例】 例えば、甲土地の所有者Aが、工事業者Bと宅地造成工事の請負契約を締結した場合、注文者であるAが工事主となります。別の具体例として、工事業者Cが、自己所有の乙土地について、請負契約を締結せず、自ら宅地造成工事を行う場合、Cが工事主となります。

盛土規制法のおける「宅地」とは?

宅地とは、「農地・採草放牧地・森林」ならびに「道路・公園・河川」その他政令で定める公共用施設のために利用されている土地(公共施設用地)以外の土地をいいます(盛土規制法2条1号)。つまり、農地や道路は宅地ではありません。

※ 「政令で定める公共の用に供する施設」とは、具体的には、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、及び「鉄道等の用に供する施設」ならびに「国又は地方公共団体が管理する学校、運動場墓地」等の施設があります(盛土規制法施行令2条)。

「宅地造成」とは?

宅地造成(たくちぞうせい)とは、「宅地以外の土地」を「宅地」にするために行う「盛土その他の土地の形質の変更」で”一定規模”を超えるものをいいます(盛土規制法2条2号施行令3条)。分かりやすく言うと、一定規模の工事の結果、「宅地」になるものが、「宅地造成」です。

注意点

「宅地」を「宅地以外の土地」にするために行うものは、宅地造成には該当しない。

宅地造成の規模とは

- 盛土をして1mを超える崖が生じる場合

- 切土をして2mを超える崖が生じる場合

- 盛土と切土をして高さ2mを超える崖が生じる場合

- 崖を生じない2m超の盛土をする場合

- 崖を生じない盛土と切土の面積が500㎡を超える場合

宅地造成等に関する許可手続き

許可手続きの流れは「許可の申請」⇒「審査」⇒「許可又は不許可の処分」→「工事に着手」⇒「工事完了後の検査」といった流れです。

許可申請・審査

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、「擁壁」又は「排水施設の設置」その他「宅地造成等」に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなりません(盛土規制法13条1項)。つまり、「擁壁・排水施設の設置・宅地造成等」を行う場合、災害が発生しないような設計にしないといけないということです。

通常、設計については、有資格者でない者が行ってもよいのですが、下記の場合は、危険性が高いことから、一定の有資格者による設計でなければなりません(盛土規制法13条2項、盛土規制法施行令21条)。

- 高さ5mを超える擁壁の設置をするとき

- 盛土又は切土をする土地の面積が1500㎡を超える土地において排水施設を設置するとき

許可処分・不許可処分

都道府県知事は、許可の申請があった場合、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければなりません(盛土規制法14条1項)。そして、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書で、不許可である旨を当該申請者に通知しなければなりません(盛土規制法14条2項)。ちなみに、都道府県知事は、許可をする際に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付けることができます(盛土規制法12条3項)。そして、許可処分を受けたら、工事に着手することができます。

工事完了後の検査

そして、工事主は、工事を完了した場合、工事が完了した日から4日以内に完了検査を申請し、都道府県知事の検査を受けなければなりません(盛土規制法17条1項)。そして、都道府県知事は、検査の結果、工事が宅地造成に関する工事の技術的基準に適合していると認めた場合には、検査済証を工事主に交付しなければなりません(盛土規制法17条2項)。

宅地造成に関する届出

宅地造成等工事規制区域内において、許可が必要な宅地造成等に関する工事には該当しなくても、宅地造成等に伴う災害と密接に関連する一定の行為を行おうとするときは、都道府県知事へ届け出なければなりません(盛土規制法21条)。では、どのような場合に届出が必要となるか?

届出が必要な場合

- 宅地造成等工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合、指定があった日か21日以内に届出が必要

- 宅地造成等工事規制区域内の土地において、2mを超える擁壁等に関する除却工事を行おうとする場合、工事に着手する日の14日前までに届出が必要

- 公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合、転用した日から14日以内に届出が必要

土地の保全義務・勧告

宅地造成等工事規制区域内の「土地の所有者、管理者又は占有者」は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(22条1項)。そして、宅地造成等工事規制区域の指定前に造成工事が行われた土地についても、上記保全義務を守らなければなりません。

そして、都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地についいて、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、その「土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者」に対し、「擁壁等の設置」又は「改造」「その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとること」を勧告(注意)することができます(盛土規制法22条2項)。

改善命令

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で。「宅地造成もしくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、もしくは極めて不完全であり」、又は「土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、もしくは極めて不十分である」ために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、その災害防止のため必要で、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当と認められる限度において、当該区域内の土地又は擁壁等の「所有者、管理者又は占有者」に対して、相当の猶予期限を付けて擁壁等の設置もしくは改造、地形もしくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ずることができます(盛土規制法23条1項)。分かりやすく言うと、工事が不完全だったりして、放置すると、宅地造成等に伴う災害発生の危険性が高い場合、災害防止のため最低限必要な限度で、「擁壁の設置」や「盛土の改良」「土石の除却」等の工事を行うよう命令できるということです。

報告の徴取(ちょうしゅ)

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の「土地の所有者、管理者又は占有者」に対して当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(盛土規制法25条)。

宅地造成等工事規制区域内における監督処分等

許可の取り消し

都道府県知事は、①偽りその他不正な手段により許可を受けた者、又は、②許可に付した条件に違反した者に対して、工事の許可を取り消すことができます(盛土規制法20条1項)。

工事の施行停止

都道府県知事は、工事の施行の停止を命じようとする場合、原則、弁明の機会の付与(言い訳を聞く機会)が必要となります。しかし、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、違反工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、「工事主、工事の請負人、現場管理者」に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができます。

宅地造成等工事規制区域における罰則

3年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

- 宅地造成等に関する工事の許可・変更の許可を受けず、宅地造成等に関する工事をしたときの違反者。(無許可工事)

- 偽りその他不正な手段により、宅地造成等に関する工事の許可を受けたときの違反者。

- 災害防止措置命令・工事の施行停止命令に違反したときの違反者。

- 宅地造成等に関する工事の設計が技術的基準に違反し、当該工事が施行された場合の「当該違反行為をした当該工事の設計をした者」

- 設計図書を用いないで当該工事を施行し、又は設計図書に従わないで当該工事を施行したときの「当該工事施行者」

- 4、5の違反が工事主の故意によるものであるとき、「工事施行者」

.gif)