『苦しいからといって逃げると、また、苦しくなる

苦しいけど逃げずに踏ん張れば、楽になる』

分からない問題が出てきて、

「やーめた!また今度やる気になったらやろう」

という感じで

躓いて、勉強を中断して

また、1か月後に勉強を始める

といった方が多いです。

しかし、これでは、分からない問題は分からないままです。

こんな場合は2つの方法があります!

■1つ目、再度挑戦する

テキストを読み返したり

さらには、受講者専用ページを見たりしましょう!

もちろん、私に直接質問していただいても大丈夫です!

■2つ目、飛ばして、次の分野に進む

飛ばすこと自体問題ではありません。

別の分野を行った後に、再度見直すとわかるようになることもよくあります。

問題は、勉強を止めてしまうことです。

それだけは避けましょう!

【問1】代理

BはAに対して、B所有の土地の抵当権設定に関する代理権を与えた。

しかし、AはB所有の土地についてCと売買契約を締結した。

Bは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。

>>折りたたむ

【解答】

×

B:本人

A:代理人

C:相手方

抵当権設定の代理権を与えられた者が、目的外の売買契約を締結したとき、

代理権の範囲を超えており無権代理行為となり、その契約に効力は生じません。

しかし、相手方が善意無過失の場合、表見代理が成立し、契約は有効になってしまいます。

つまり、本人Bは、「無権代理だから契約の効力は生じない!」と主張できなくなってしまうのです。

=Bは契約通り履行しないといけない!

つまり、Bは売買契約を取消すことはできません。

■表見代理の考え方(テキストP20参照)

↓↓

【問2】免許の要否

Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。

>>折りたたむ

【解答】

〇

免許が必要な場合はどういう場合でしょうか?

「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して(=業)」「③取引」する場合です。

つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。

この考え方は絶対頭に入れておいてください!

では、本問に入ります!

自らがオーナー(貸主や転貸主)となって不動産を貸す場合は、「取引」に該当しません。

つまり、上記③を満たしていません。

だから、Aは宅建業の免許は要りません。=Aは免許不要です。

上記考え方をすれば、免許の要否の問題は解けます!

この考え方をマスターして使えるようにしていきましょう!

▼参考

普通のアパートオーナーを考えれば分かると思います。

アパートオーナーの多くは、土地を持っていてそこに建物を立てて賃料収入を得る地主が多いです。

この地主は宅建の免許は持っていなくてもアパートを貸していますよね!

投資用マンションを購入して、マンションを貸すサラリーマンも同様に

宅建の免許は持っていなくても大丈夫ですよね!

【問3】建築基準法

建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200平米、防火地域内)について、新たに増築して延べ面積を250平米とする場合は、建築確認を受けなければならない。

>>折りたたむ

【解答】

〇

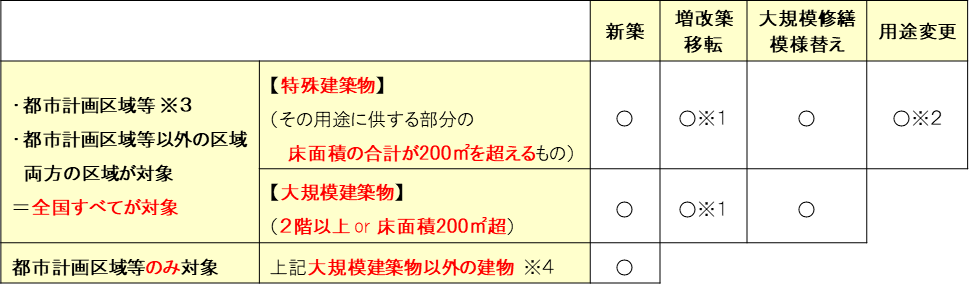

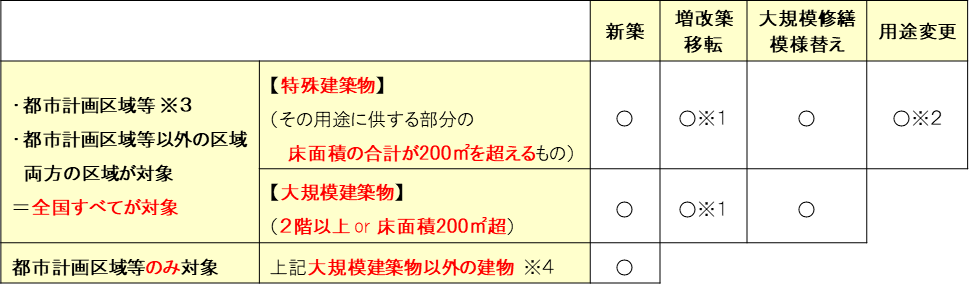

「延床面積200平米超、2階以上」のいずれかに該当すると、下表のとおり、「大規模建築物」に該当します。(木造・非木造関係ない)

大規模建築物を建築・増築する場合、建築確認が必要となります。

増築の場合は、「増築後の延べ床面積」で判断するので、

増築後250㎡なので、建築確認は必要ですね!

※問題文の「防火地域内」という記述は、下記内容を排除するための記述です。

「防火地域外かつ準防火地域外の場合、10㎡未以内であるならば、建築確認不要」

本問は、「防火地域内」なので、上記には該当せず、建築確認が必要となります。